モンスターとして有名な「ガーゴイル」は名前からおおよそ予想が付く通り西洋・ヨーロッパ方面に起源を持つ言葉です。しかし実は元々は必ずしも何か特定の怪物を指すものではなかったのです!他方で、怪物の姿をした「ガーゴイル像」が西洋の建築の一部で実際に見られるのも事実です。

英語で言うガーゴイル gargoyle は元は古フランス語から来ている言葉とされていて、さらに起源をたどると「のど」を意味する gargola というラテン語に由来すると考えられています。(現代でもスペイン語などでは大体同じつづりで Gárgola と書いてガーゴイルを指します。)英語でうがいをする事を gargle と言いますがそれも同じ語源の言葉だと考えられています。

ところでその言葉の起源は怪物の姿をしたガーゴイル像と関係があるのでしょうか?実は大いにあります。ただしガーゴイル像は必ずしも「怪物」である必要はありませんでした。

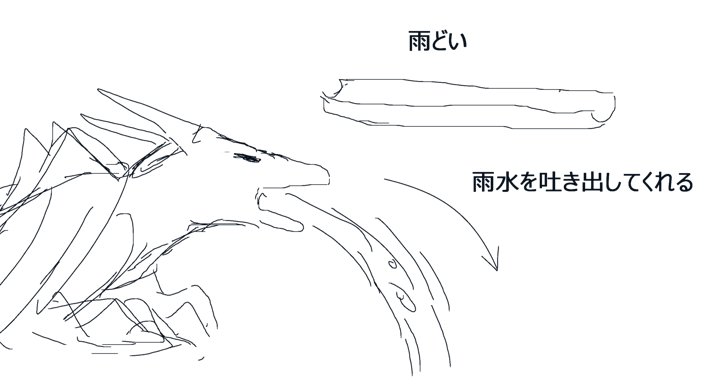

ガーゴイル像は複雑怪奇な装飾の一部としてゴシック建築などで見る事ができますが、元々はただの装飾ではなくて実用的な意味を持つ一種の設備だったのです。日本語で言うならそれは「雨どいの水の落とし口」です。雨どいとは、屋根から垂れる水を集めてどこか一ヶ所に落とすための設備です。

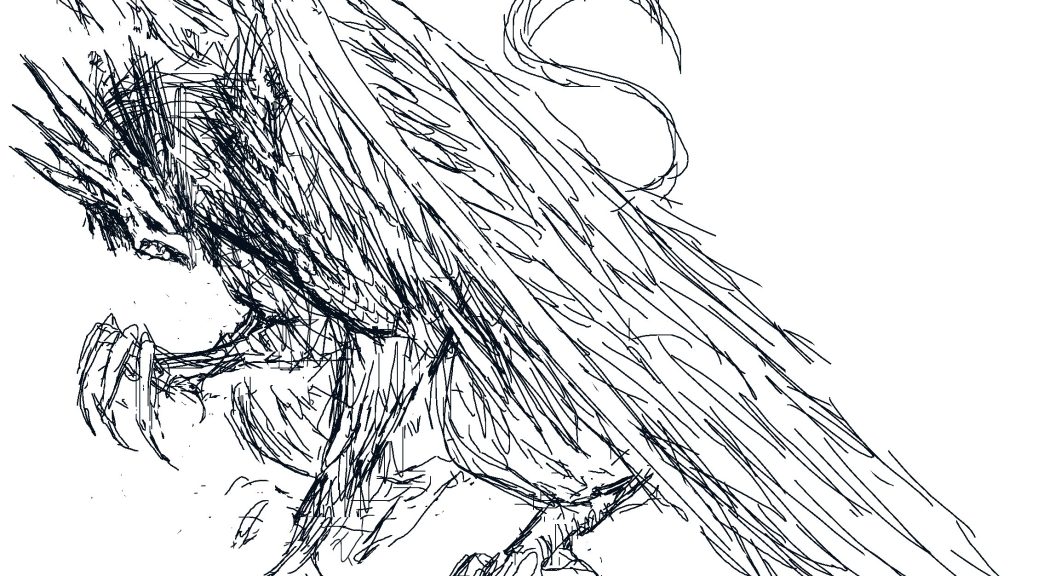

ガーゴイル像は竜やグリフォンなどの怪物の姿の他、ライオンや猿、もしくは人間の姿をしている事もあります。実用的な目的で設置されたガーゴイル像の共通の性質は、実は口から水を吐き出す仕様になっているという事なんですね。高級なお風呂や噴水でライオンの像の口からお湯や水を出しているデザインにしているのを見た事がある人も多いかと思いますが、ちょうどああいう感じで雨どいを通ってきた水をガーゴイル像が吐き出して外に捨てるという仕様であるわけです。

ですのでわざわざガーゴイル像を怪物や獣の姿で作るのは、邪術的な意味もかつてはあったのかもしれませんが、むしろちょっとシャレてそのようにしていた意味合いが強いのかと思われます。ガーゴイルが雨水を吐き出して外に捨ててくれるわけです。ヨーロッパだけではなく中国などでも、龍が雨水を吐き出すような装飾で雨どいの水の落とし口を作る事が過去に一部あったと言われます。

写真素材はpixabay.comの利用規約より許可を得て使用。噴水で水を吐き出すライオン。邪術的意味があるわけではなく、単にお洒落でアート的にこのようなデザインにしたと考えられる。

屋根に設置されたガーゴイル像。同じく pixabay.comより。

このようにガーゴイルとは実用的な意味での建築の一部に装飾を施したものであったわけですが、それが転じて奇怪な装飾や怪物の像そのものを指す場合も出てきたと言われます。

そのためいわゆる「ガーゴイル像」をファンタジーで怪物として扱ったりするのは、半分は間違っていなくてもう半分は元々の意味で言うと特定の妖怪や妖魔を指していたわけではないという事になります。